A discussão sobre o **cobogó**, uma invenção brasileira com mais de cem anos de existência, ressurge como uma estratégia crucial no enfrentamento do calor intenso que atinge o Brasil. Criada para ser um elemento construtivo funcional, esta peça, que antes caiu em esquecimento, é agora redescoberta por arquitetos e vista como uma solução promissora para otimizar a climatização passiva em edificações, tornando-se uma aliada essencial nos tempos atuais.

No cenário arquitetônico brasileiro, poucos elementos carregam a história e a adaptabilidade do cobogó. Sua funcionalidade é particularmente relevante diante da crise climática e das recentes ondas de calor, onde temperaturas elevadas se tornam uma constante. O cobogó se estabelece como um ícone da arquitetura, unindo a sustentabilidade com uma identidade visual que já é parte intrínseca do nosso patrimônio construtivo.

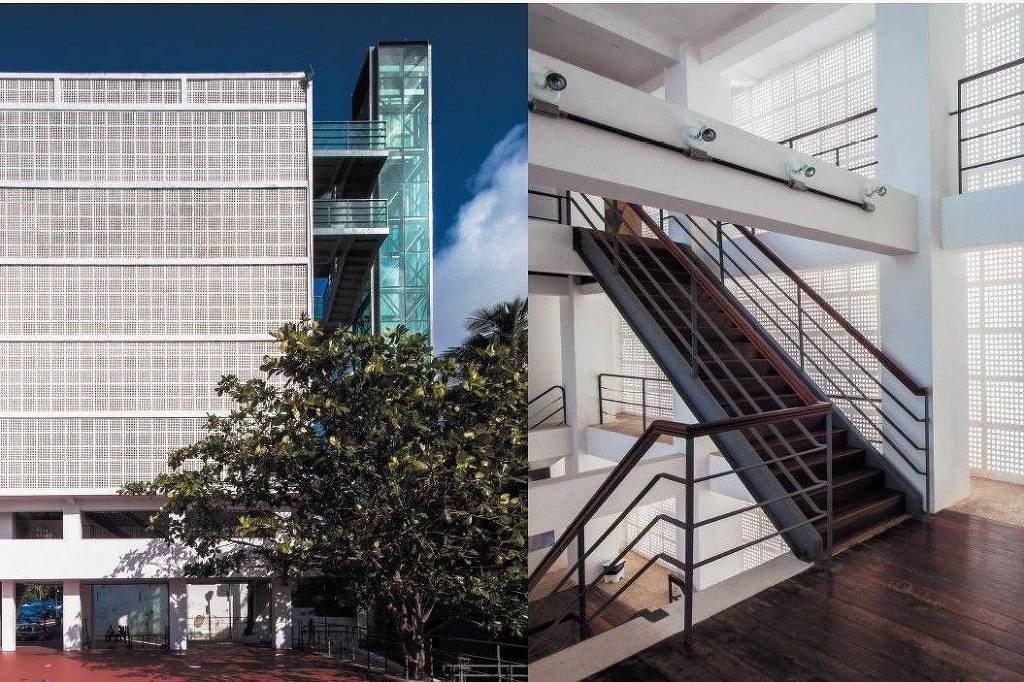

Cobogó: Invenção Centenária Otimiza Combate ao Calor Intenso

A origem do elemento vazado remonta a Pernambuco, mais precisamente à cidade de Recife. Em 1929, um grupo de três engenheiros – o português Amadeu Oliveira Coimbra, o alemão Ernest August Boeckmann e o pernambucano Antônio de Góis – idealizou a peça, cujo nome é uma junção das iniciais de seus sobrenomes: Coimbra, Boeckmann e Góis. Conforme pesquisas do arquiteto Cristiano Borba, doutor em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a patente descreve especificamente uma peça quadrada com fileiras de oito furos. Assim, tecnicamente, outras formas e designs vazados que surgiram posteriormente seriam elementos vazados e não o “cobogó” original, configurando um exemplo clássico de metonímia.

Um dos marcos iniciais de sua aplicação de destaque foi a caixa-d’água de Olinda, datada dos anos 1930 e projetada pelo arquiteto Luiz Nunes. Posicionada no ponto mais alto do sítio histórico, em frente à principal igreja da cidade, a estrutura de seis andares rompe com o estilo arquitetônico predominante do entorno. Em vez de uma caixa-d’água convencional de lados fechados, o projeto inovador de Nunes incorporou cobogós em duas de suas fachadas. Este foi o primeiro edifício de grande expressão a utilizar o estilo “vazado”, um modelo que viria a ser amplamente replicado em construções do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo nas décadas seguintes, e em residências por todo o território nacional.

A Funcionalidade Bioclimática e a Redescoberta do Elemento

A essência do cobogó reside em sua capacidade de criar uma barreira física contra a luz solar direta, enquanto simultaneamente permite a entrada de alguma luminosidade e, crucially, a circulação de ventos. Além disso, confere um nível de privacidade, permitindo que quem esteja dentro visualize o exterior com maior discrição. Segundo a arquiteta Guilah Naslavsky, especialista em modernismo da UFPE, o cobogó “pode criar uma zona de proteção ou de transição num edifício, funcionando como ‘colchão’ de ar”.

Na caixa-d’água de Olinda, essa fachada vazada era essencial para amenizar o calor incidente nas tubulações, ajudando a manter e resfriar a temperatura da água no tanque, caracterizando uma “climatização passiva” exemplar. Para Marcella Arruda, cocuradora da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, a peça é uma “solução bioclimática, um ícone que combina a sustentabilidade com a poética da arquitetura brasileira.” Tais atributos fazem com que arquitetos modernos do século XX adotassem amplamente os cobogós em uma era onde o ar-condicionado ainda não era popularizado no país.

Do Propósito Industrial ao Símbolo Arquitetônico

É intrigante notar que a finalidade inicial dos criadores do cobogó não era a estética ou a ventilação. O trio buscava um bloco de cimento pré-fabricado, econômico e prático, concebido “para ser usado basicamente como um tijolo”, um componente industrial para construção em larga escala. A ideia original era que a peça pudesse ser preenchida ou deixada vazada, conforme a necessidade construtiva, sem uma preocupação primária com seu aspecto visual ou capacidade de circulação de ar. No entanto, o cenário arquitetônico modernista do Recife enxergou no cobogó um potencial para outros usos, o que impulsionou a transformação de sua percepção.

O sucesso da peça deve-se em grande parte à sua adaptabilidade e ao seu custo-benefício. Ao se mostrar mais barato que outros materiais e oferecer certa proteção contra a entrada de animais ou pessoas, o cobogó rapidamente se espalhou, adornando jardins, muros, varandas e quintais, principalmente nas residências do interior nordestino. Esse processo gerou uma identidade visual popular que se estendeu além do Grande Recife, alcançando, posteriormente, cidades como o Rio de Janeiro (notavelmente nos edifícios próximos ao Parque Guinle) e a recém-construída Brasília dos anos 1960. Na capital federal, impulsionado pela visão modernista de Oscar Niemeyer, o cobogó se tornou um componente integral da paisagem, com edifícios de áreas nobres famosos por suas fachadas vazadas.

Imagem: www1.folha.uol.com.br

Cobogó no Contexto Atual e o Resgate da Arquitetura do Bem-Estar

Nos escritórios de arquitetura contemporâneos, o cobogó experimenta uma fase de renascimento, impulsionada tanto por seu apelo estético — gerando jogos de luz e sombra fascinantes — quanto pela busca por conforto térmico, um tema intensificado após a pandemia e o tempo maior que as pessoas passaram em ambientes internos. Ele também ganhou novas aplicações como divisor de ambientes internos, proporcionando luminosidade entre cozinha e sala, e até em banheiros, como ressalta João Gomes Neto, fundador da Obi, empresa especializada em revestimentos e cobogós. O cobogó remete a uma “memória afetiva” e oferece a percepção de um “ambiente que respira”, tornando-se um símbolo de um lar que prioriza o bem-estar. Para mais informações sobre a importância da arquitetura bioclimática, acesse o portal Vitruvius, uma referência em publicações arquitetônicas.

Apesar da persistência de alguns mitos sobre sua origem, como a relação com os muxarabis árabes, os pesquisadores são unânimes: o cobogó é um produto da indústria, que por uma questão funcional, se tornou uma continuidade do hábito milenar de construir edifícios em climas quentes com elementos que propiciem sombra e ventilação, algo que se torna indispensável nos trópicos úmidos como o nordeste brasileiro.

Desafios e Futuro do Cobogó em Tempos de Crise Climática

Diante de um planeta em aquecimento, o potencial do cobogó no conforto térmico é imenso. Guilah Naslavsky critica a tendência de fachadas “banheiras de vidro” em Recife, que irradiam calor, sugerindo que prédios públicos e residenciais deveriam explorar mais essa solução. Contudo, o Brasil já é um país intensamente urbanizado, e a reformulação em grande escala para incluir cobogós apresenta desafios. Adicionalmente, o “medo da rua” por parte dos moradores contribui para a preferência por fachadas mais fechadas, mesmo que o cobogó ofereça alguma privacidade.

Apesar das barreiras, há sinais de um novo impulso. Jovens arquitetos, principalmente no interior do país, estão recriando e adaptando o cobogó em soluções residenciais pontuais. A Bienal de Arquitetura de São Paulo, por exemplo, apresentou uma releitura sustentável, feita com resíduos da construção civil. Pesquisas da UFRJ, como a das arquitetas Thaís Stefano e Luciana Figueiredo, destacam sua relevância para o conforto térmico em habitações de favelas, especialmente os “cobogós de seção variável” que amplificam a velocidade do vento. O cobogó tem o potencial de virar uma diretriz, uma moda e uma política construtiva, especialmente em climas que demandam essa permeabilidade ao ar, um modelo que poderia ser incorporado, por exemplo, em programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida, tornando a moradia mais agradável e funcional.

Confira também: artigo especial sobre redatorprofissiona

O ressurgimento do cobogó na arquitetura contemporânea brasileira não é apenas uma homenagem a um legado centenário, mas uma resposta pragmática aos desafios climáticos. Compreender e valorizar elementos como o cobogó, que oferecem soluções eficientes de climatização passiva, é fundamental para construirmos cidades mais sustentáveis e habitáveis. Continue acompanhando a cobertura completa de temas como este em nossa editoria de Cidades.

Crédito da imagem: Josivan Rodrigues/Cortesia

🔗 Links Úteis

Recursos externos recomendados