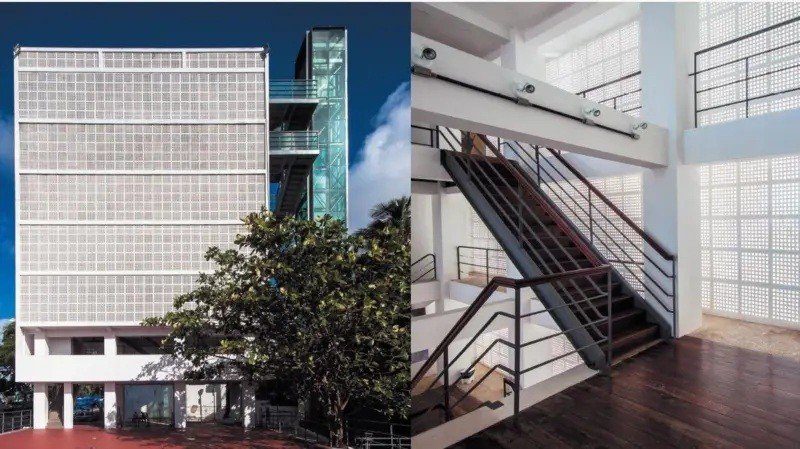

O **cobogó**, elemento arquitetônico genuinamente brasileiro e com aproximadamente 100 anos de história, emerge como uma peça vital na busca por soluções eficazes e sustentáveis para o combate ao calor extremo que o país vem enfrentando. Este componente, surgido na indústria da construção pernambucana, demonstrou ser uma ferramenta importante para refrescar ambientes e reduzir a dependência de sistemas de refrigeração modernos.

No coração histórico de Olinda, em Pernambuco, um enorme reservatório de água edificado nos anos 1930 chama a atenção não apenas por sua imponência — equivalente a um prédio de seis andares e estrategicamente localizado em frente à principal igreja da cidade — mas também por um detalhe inovador em sua fachada. O projeto do arquiteto Luiz Nunes incorporou, em dois de seus lados, o então recém-criado cobogó, um elemento vazado que diferenciava o reservatório de uma caixa-d’água convencional. Foi a primeira vez que uma construção de tamanha relevância apresentava essa característica “vazada”, estabelecendo um precedente que influenciaria inúmeros edifícios no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e residências por todo o Brasil nas décadas seguintes.

Cobogó: Invenção Brasileira de 100 Anos Reaparece Contra Calor

Após um período de relativo esquecimento, a popular peça construtiva está sendo revitalizada por profissionais da arquitetura e vista como uma estratégia com potencial significativo para mitigar os efeitos de ondas de calor intensas, como a sexta enfrentada pelo Brasil recentemente, conforme dados da Climatempo, que registrou temperaturas acima de 40 graus em diversas regiões. A funcionalidade do cobogó reside na sua capacidade de criar uma barreira eficiente contra a irradiação solar, enquanto simultaneamente permite a passagem de luminosidade. Além disso, confere privacidade aos ocupantes do imóvel, que conseguem observar o exterior sem serem totalmente expostos, e, crucialmente, favorece a livre circulação do vento.

Essas peças, desenvolvidas na indústria da construção em Pernambuco, foram fundamentais nas abordagens bioclimáticas de arquitetos modernistas do século XX, que as empregavam para suavizar as altas temperaturas em uma era anterior à ampla popularização ou até mesmo introdução do ar-condicionado no Brasil. Conforme a arquiteta Guilah Naslavsky, especialista em modernismo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o cobogó tem a capacidade de estabelecer uma “zona de proteção ou transição” nos edifícios, agindo como uma espécie de “colchão de ar”. Marcella Arruda, co-curadora da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo – que ocorre no Pavilhão da Oca, no Ibirapuera, e tem o clima e o futuro das cidades como foco –, enfatiza que o cobogó representa uma “solução bioclimática, um ícone que alia sustentabilidade e a poética da arquitetura brasileira”.

Um exemplo notório da eficácia do cobogó pode ser observado na caixa-d’água de Olinda. Sua fachada vazada, ao barrar a luz solar direta e permitir o fluxo de ar, auxiliava na diminuição do calor sobre as tubulações, preservando e mantendo a temperatura da água mais amena no reservatório. Este processo é um exemplo claro de “climatização passiva”, onde a estrutura do edifício por si só regula sua temperatura interna. Curiosamente, edificações erguidas no caloroso Recife de hoje, assim como em muitas cidades brasileiras, fazem pouco uso dessas abordagens históricas. Muitas fachadas de novos empreendimentos são completamente seladas com vidros de tonalidade verde ou azul – materiais que sabidamente absorvem e irradiam calor –, e, frequentemente, sem varandas ou elementos vazados.

**A História e a Etimologia do Cobogó**

As investigações de Cristiano Borba, arquiteto e autor do livro “Cobogó de Pernambuco”, revelaram que a patente do cobogó foi registrada em 1929. Embora não exista uma justificativa formal para a escolha do nome, a versão mais difundida da história diverge de quaisquer supostas origens africanas ou indígenas, apesar da sonoridade que a palavra possa evocar. O Dicionário Aurélio consagra a explicação de que “co-bo-gó” é um acrônimo formado pelas iniciais dos três engenheiros residentes no Recife que idealizaram a criação: Coimbra (do português Amadeu Oliveira Coimbra), Boeckmann (do alemão Ernest August Boeckmann) e Góis (do pernambucano Antônio de Góis).

Segundo a patente original, o cobogó descreve especificamente uma peça quadrada que incorpora oito fileiras de furos, tal como observado na caixa-d’água de Olinda. Contudo, na prática arquitetônica e popular, todos os outros tipos de elementos vazados que surgiram posteriormente, apresentando diferentes designs e formatos, passaram a ser chamados indistintamente de cobogó. Este é, nas palavras de Borba, que possui doutorado em Desenvolvimento Urbano pela UFPE, “um grande caso de chamar o todo pela parte”, fenômeno análogo a utilizar “band-aid” para qualquer curativo adesivo ou “gilette” para lâminas de barbear.

A funcionalidade que o cobogó viria a ter como elemento de ventilação, todavia, não era a preocupação primordial de seus inventores, conforme elucida Guilah Naslavsky. O trio de engenheiros, de fato, não almejava criar um componente vazado para ventilação, mas sim um bloco de cimento pré-fabricado que fosse mais prático e econômico na construção, destinado a ser empregado fundamentalmente “como um tijolo”. A intenção era desenvolver um elemento industrial que pudesse ser produzido em larga escala e ser parte integrante da estrutura de grandes edificações. Os criadores conceberam o cobogó de forma que ele pudesse ser preenchido ou deixado com suas aberturas, de acordo com as necessidades do construtor. Cristiano Borba complementa que “eles não tinham uma preocupação muito plástica ou estética. Queriam construir rápido e muito”.

Foi a intensa e inovadora cena arquitetônica moderna do Recife que proporcionou ao cobogó outros usos e propósitos. Assim, a emblemática caixa-d’água de Olinda, em uma localização cultural proeminente de Pernambuco, marcou o início dessa metamorfose. A parede vazada permitia uma permanência mais confortável no interior da estrutura, oferecendo proteção solar e permitindo a passagem do vento – uma aplicação bastante alinhada com o que se pratica hoje. Borba observa que “é muito normal que, depois, venham as soluções mais populares, as não eruditas, que acabaram fugindo do padrão dos oito furinhos”. O pesquisador sugere que o custo-benefício, mais acessível que outros materiais, e uma certa proteção contra a entrada de animais ou pessoas, foram fatores cruciais para a disseminação dessa ideia. No interior nordestino, os cobogós passaram a adornar jardins, muros, varandas e quintais, conquistando um “apelo e criando uma identidade visual popular”, conforme Borba.

**Expansão e Redescoberta no Modernismo Brasileiro**

Após consolidar sua presença no Grande Recife, a peça vazada ganhou destaque nos projetos do Rio de Janeiro, em empreendimentos como os edifícios circundantes ao Parque Guinle, em Laranjeiras. Nos anos 1960, na então recém-erguida Brasília – cidade que Cristiano Borba descreve como uma “filhote de arquitetos nordestinos” –, os cobogós, impulsionados pelo vigor do modernismo de Oscar Niemeyer, tornaram-se um distintivo arquitetônico. Ainda hoje, edifícios em áreas nobres da capital federal são notórios por suas fachadas abertas e permeáveis. Borba explica que “Brasília era o grande laboratório de experimentação de todos os arquitetos modernos. Ali, foram surgindo os primeiros cobogós de autor, com assinatura, projetados para edifícios específicos”.

Nos atuais escritórios de arquitetura, o cobogó desfruta de uma fase de revalorização do seu legado histórico, sendo valorizado também por seu efeito estético de luz e ventilação. Atualmente, ele é utilizado até como divisória em ambientes internos, proporcionando iluminação natural entre espaços como cozinha e sala ou até mesmo em banheiros. João Gomes Neto, fundador da Obi, empresa especializada em revestimentos e cobogós em João Pessoa (PB), comenta que “ele tem um contexto de design, mas também pode trazer a lembrança da casa da avó ou de algum ambiente que traz uma memória afetiva”. O empresário avalia que o crescente interesse pelos cobogós também está ligado a uma busca de arquitetos por conforto térmico em projetos, acentuada após a pandemia, período em que as pessoas passaram mais tempo dentro de suas casas. “É um ambiente que respira”, resume Neto.

**Mitos e Realidade: As Origens do Cobogó**

Há um persistente mito de que o cobogó teria sua inspiração nos muxarabis, treliças vazadas de madeira de origem árabe, comumente encontradas em janelas, varandas ou fachadas da arquitetura islâmica – elementos estes presentes em conhecidos sobrados mouriscos de Olinda. Os muxarabis, de fato, permitiam a entrada de luz e ventilação nas habitações, uma função similar à do cobogó. Contudo, os pesquisadores descartam a ideia de uma cópia direta.

Para o arquiteto Cristiano Borba, a presença de elementos vazados com essa finalidade sempre foi uma constante em locais de clima quente ao longo da história, o que torna a identificação de um único criador algo impossível. “Isso vai sempre aparecer na Ásia, no Oriente Médio e até na arquitetura indígena”, ele observa. Portanto, a explicação dos especialistas é que o cobogó, que inicialmente era um produto industrial, na verdade se inseriu em uma continuidade de uma tradição secular de concepção de edifícios em climas que exigem a criação de sombra e certa permeabilidade ao vento. Essa necessidade se acentua de forma particular no “trópico úmido Atlântico nordestino”.

**O Espaço do Cobogó na Crise Climática Atual**

Em um contexto de crise climática e aquecimento global, pesquisadores afirmam que os cobogós têm um vasto potencial para se consolidarem como uma solução para o conforto térmico. É concebível imaginar edifícios públicos com corredores enriquecidos com cobogós e áreas abertas que permitam a circulação contínua do ar? Ou construções residenciais onde fachadas expostas ao sol poente incorporam uma camada protetora de cobogós? E moradias com espaços mais abertos à ventilação natural?

A arquiteta Guilah Naslavsky critica a tendência construtiva contemporânea no Recife, afirmando que “Não aprendemos com esse passado, e nossa cidade está cheia de prédios com fachadas brancas, fechadas, com painéis de vidro, sem varandas, elementos vazados, nada. Só para torrar lá dentro”. Ela exemplifica que essa tendência, que transforma construções em verdadeiras “banheiras de vidro azul sem condição térmica”, é visível até mesmo em comunidades menos favorecidas, onde a aquisição de fachadas de vidro é comum assim que há alguma melhoria financeira.

Um dos desafios notados pelos arquitetos é a condição do Brasil como um país já densamente urbanizado e edificado, tornando complexa a reformulação estrutural de edifícios existentes para integrar elementos vazados como os cobogós. Outro aspecto que dificulta a retomada em larga escala da peça é a crescente preocupação do brasileiro com a segurança urbana. Embora os cobogós proporcionem alguma privacidade (quem está dentro geralmente tem maior visibilidade do que quem está fora), eles ainda assim representam aberturas para o ambiente externo. No entanto, os pesquisadores percebem espaço para um renascimento. “Temos arquitetos jovens, sobretudo no interior, no sertão, recriando esses elementos em áreas muito quentes. Mas são soluções residenciais pontuais”, aponta Naslavsky.

Para a Bienal de Arquitetura de São Paulo, os curadores elegeram exibir uma nova interpretação do cobogó, focada na sustentabilidade. “Inicialmente fabricado em cimento e cerâmica, hoje em dia pode ser feito com o aproveitamento de resíduos da construção civil na sua composição, como mostramos na exposição”, explica Clevio Rabelo, também co-curador e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sobre a aplicabilidade de cobogós em comunidades, as favelas, evidenciou sua utilidade, especialmente os modelos de “seção variável” (com aberturas de entrada maiores que as de saída, otimizando o fluxo de ar). O artigo das arquitetas Thaís Stefano e Luciana Figueiredo afirma que “Cobogós possuem grande relevância quanto ao conforto térmico das residências, principalmente na ventilação no contexto de melhorias habitacionais das favelas”.

Cristiano Borba pondera que a utilização de cobogós poderia “virar uma moda, uma tendência e uma diretriz”, mas ressalta que seu emprego é mais lógico em climas que naturalmente convidam a esse tipo de abertura. “A gente não tem isso nos prédios do programa Minha Casa Minha Vida, mas poderia ter”, sugere Guilah Naslavsky. Ela conclui que, se a sociedade não tivesse desenvolvido “tanta paranoia com a vida exterior à casa e mantido a tradição, hoje, estaríamos mais tranquilos em relação à compra de ar-condicionado.” Para mais detalhes sobre soluções de arquitetura e design voltadas para a sustentabilidade, uma consulta a fontes oficiais pode ser instrutiva. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima frequentemente divulga notícias e programas sobre a sustentabilidade na construção civil. Você pode encontrar mais informações e documentos oficiais em Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Confira também: artigo especial sobre redatorprofissiona

Em síntese, o cobogó transcende seu propósito original, reafirmando-se como um patrimônio arquitetônico com relevância inegável para as discussões atuais sobre design sustentável e enfrentamento dos desafios climáticos. Sua redescoberta evidencia o valor do conhecimento tradicional em soluções para o futuro urbano. Para continuar a explorar temas relacionados a projetos inovadores e desenvolvimentos em centros urbanos, siga acompanhando a editoria de Cidades em horadecomecar.com.br/cidades/.

Crédito da imagem: Josivan Rodrigues/cortesia, Vitor Tavares/BBC e Getty Images

Imagem: g1.globo.com

🔗 Links Úteis

Recursos externos recomendados